La puissance et la grâce

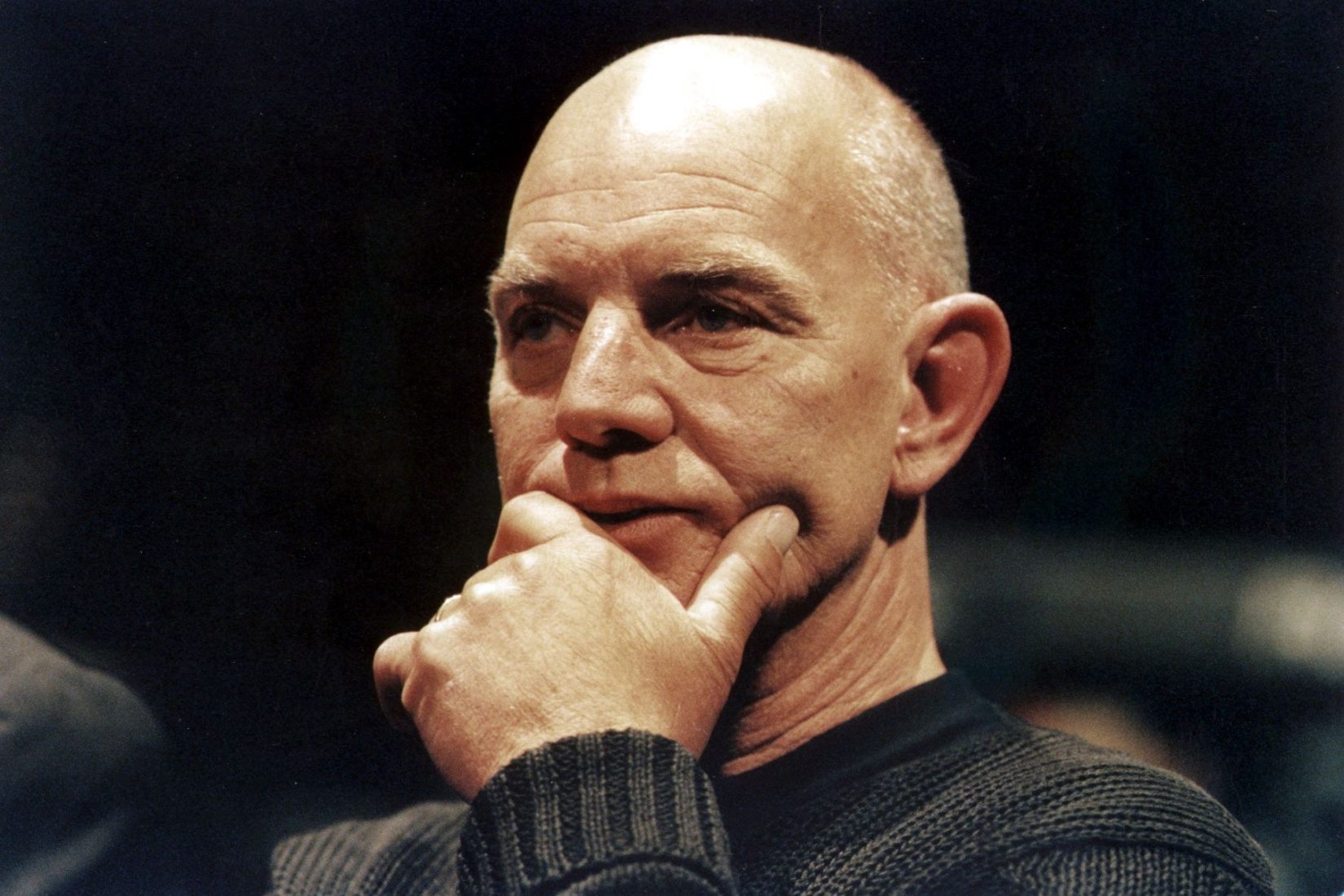

Par Amélie Wendling, traductrice et collaboratrice de Lars Norén, le 26 janvier 2021

J’ai rencontré l’écriture de Lars Norén en 1999 grâce à Jean-Louis Martinelli qui avait décidé de monter Catégorie 3.1, immense fresque théâtrale dressant un portrait sans concession de notre société occidentale à la fin du XXème siècle. Ce spectacle de sept heures créé en 2000 au Théâtre National de Strasbourg a laissé une trace indélébile tant chez les spectateurs que chez les dix-sept comédiens qui se sont emparés des mots de Lars avec tout leur corps et leur talent.

Faire ses premiers pas dans le monde du théâtre avec cette écriture puissante et bouleversante fut une chance incroyable. Toujours grâce à Jean-Louis qui défendait cet auteur sur les scènes françaises, j’ai rencontré Lars. J’avais 25 ans. Je n’étais pas éblouie par ce qu’il représentait puisque j’arrivai à peine.

Il m’a alors tout simplement ouvert les bras et emportée vers le plateau. « Ne reste pas dans l’ombre, viens à côté de moi. » Au fil des années, nous avons réalisé que nos chemins se faisaient écho. Dans son dernier journal, publié en décembre 2020, il m’appelle sa petite sœur. Ce soir, sentant les racines de mon chagrin si loin dans mon cœur, je comprends ce qu’il voulait dire.

Je me souviens de « sa » Mouette présentée au théâtre des Amandiers de Nanterre lors d’une saison où étaient sur scène trois ou quatre Mouette. Chaque soir, ce spectacle présenté en suédois, surtitré, faisait salle comble. Nous étions sur ce fil entre la représentation, la répétition et la vie. Sans même le réaliser, naturellement. Chaque fois que Lars a mis en scène un autre auteur, que ce soit Tchékhov, Shakespeare ou Ibsen, on l’entendait échanger avec lui, de poète à poète.

Puis ce fut Guerre, première création de Lars sur une scène française. Comme il le répétait souvent, « la question de vie ou de mort pour moi c’est écrire. Pas mettre en scène. Je n’ai jamais voulu mettre en scène. Ce sont les comédiens, les directeurs de théâtre qui m’ont demandé de mettre en scène. » C’est peut-être pour cela que sa façon d’être en répétition, avec les comédiens, était à part. L’essentiel tenait en un mot : vérité. Margaux, neuf ans, définissait ainsi le travail avec lui, « je ne comprends pas tout mais je m’imagine des choses que les autres comprennent autrement, je pense que c’est ce que Lars cherche en creusant au fond du spectateur. Il donne un début et c’est à nous de continuer. Il donne l’ombre et nous trouvons la couleur. »

Comme toujours lorsqu’il mettait en scène ses propres textes, Lars termina l’écriture de Guerre avec les comédiens, en répétition. Le texte se modifiait souvent. Lars entendait des répliques en observant ses personnages en chair et en os. La confiance que les comédiens plaçaient en lui immédiatement était immense. Ainsi jusqu’au jour de la première, il pouvait ajouter une réplique à leur personnage ou faire disparaître des scènes entières. Et les comédiens brillaient de justesse et de profondeur sur le plateau le soir-même.

Me revient en mémoire son bouleversement lorsque je lui appris que le Pikolo de Primo Levi vivait à Strasbourg. Et ce moment d’émotion infinie quand nous avons rencontré Jean Samuel ensemble. Une question traverse son œuvre : qu’est-ce qui fait que l’homme survit, même dans les conditions les plus terribles ?

Au début des années 2000, Lars, dont la sensibilité lui faisait saisir un peu avant tous les enjeux du monde de demain, s’empara de thèmes qui deviendraient de plus en plus prégnants : la montée des radicalisations en prison, le néonazisme et la violence chez les jeunes. Il écrivit et créa Froid, son unique texte pour jeune public. Une nouvelle pièce coup de poing, présentée à Paris à l’Institut Culturel Suédois en 2004. Je me souviens de ce concentré de violence sur le plateau, pourtant non réaliste, qui nous renvoyait au monde dans lequel nous vivions et à notre propre violence. Et du silence insupportable à la fin de la représentation, personne n’applaudissait. Abandonnant les personnages, les quatre comédiens se prirent alors dans les bras puis vinrent saluer. Ils avaient besoin chaque soir de cet instant. Nous avions tous besoin de ce geste pour revenir au présent et applaudir. Cette pièce a été jouée au Parlement suédois, elle a tournée des années en Europe, dans les prisons, dans les écoles.

Lars croyait en la puissance du théâtre. « Quoique nous montrions sur scène, rien ne peut être comparé à ce qui se passe dans la vie réelle. L’espoir n’est pas dans l’art, pas sur scène, mais dans le public. Une émotion peut naître en chacun, qui fait changer, même seulement une toute petite partie de sa vie, de sa façon de vivre.

Ce n’est pas montrer les victimes qui m’intéresse mais montrer le monde qui a rendu cela possible. Et comment ces tragédies affectent les gens qui regardent. Les circonstances. Les conditions de la société qui continue d’agir comme si rien ne se passait. »

Lors de la création de A la mémoire d’Anna Politkovskaïa, sa pièce la plus noire selon lui, les répétitions et le travail étaient comme toujours d’une immense tendresse. Et débordaient d’humour. Dans toutes ses pièces, le rire accompagne les mouvements de l’ombre. Le public s’ouvre, son sens critique est alors à portée des mots. Violence, tendresse et humour, trois incontournables dans ses pièces, un mélange subtil qu’il maîtrisait avec élégance.

Ces dernières années, son théâtre était devenu « existentialiste ». Il évoquait les débuts et les fins, les temps se croisaient, le passé envahissait le présent. Pur qu’il mit en scène à la Comédie Française en 2009, est l’un des spectacles qui a marqué Eric Ruf. Nommé à la tête de l’institution, il invita à nouveau Lars qui devint alors, aux côtés de Victor Hugo, l’un des rares auteurs à mettre en scène son propre texte pour entrer au répertoire de la Comédie Française. Cette fois, avec Poussière, Lars dessina une fresque sur la vieillesse et la mort, une douce symphonie des adieux. Nous avons tous valsé avec nos fantômes lors de la création de cette comédie, comme aimait à le dire Lars devant nos mines perplexes. Et il avait raison. Les spectateurs ont ri, beaucoup.

Il travaillait sur sa prochaine pièce, une pièce sur la démocratie, autour de la figure de Simone Weil, qui serait incarnée par Françoise Gillard.

« Pour moi le théâtre est un lieu sacré. Rien n’est plus beau qu’une scène vide. Attendant un comédien. Attendant les mots. Les mouvements. Je ne vais pas dans les églises, je ne vais pas dans les temples ni dans aucun autre lieu sacré, mon église est le théâtre. Un théâtre avec l’absence de Dieu. C’est un lieu sacré car on a la possibilité de montrer l’être humain dans son ensemble. Ses besoins, son langage, son histoire, son futur. Une connexion s’établit avec le public, ce qui est créé l’est avec ce public à cet instant, on partage mouvements, émotions, pensées, on crée ensemble. »

Ce soir, je me souviens de ses mots

De son regard

De sa tendresse

De cet homme qui poussait délicatement à entrer un peu plus en nous-mêmes.

Ce soir, je suis certaine que chaque comédien pense à la trace laissée en lui par le travail avec Lars,

Que beaucoup de spectateurs se souviennent d’une scène ou d’une image et qu’ils y repenseront encore, dans un an, dans dix ans, parce qu’une situation, un mot, une émotion résonneront avec l’une de ses répliques ou l’un de ses personnages.

Ce soir, j’entends encore Lars nous dire qu’il se sentait ces derniers temps dans une immense pièce où, un par un, ses amis étaient appelés et disparaissaient. Il savait qu’un jour ce serait son tour. Il n’avait pas peur. Il se rêvait dans son jardin à Gotland, au soleil.

Et je repense à ses mots : « nous sommes morts. A cet instant où nous sommes assis ici, nous sommes déjà morts. C’est juste une question de temps. »